医療資源の充実度と在宅死の多さにはあまり関係はない

利用者の話を聞いていると、「やっぱり自分の家が一番」という方、多いですよね。人生の最期を自宅で迎えたいと考えている人は、55%と半数を超えています(*1)。しかし、実際に自宅で亡くなったのは、全国平均でわずか12.8%。地域によっても、大きく差があることがわかりました。

たとえば、東京・伊豆諸島の神津島(人口約2000人・高齢化率26.7%)では、最も在宅死の割合が高く54.8%。反対に最も低かったのは、福島県矢祭町(人口約6300人・高齢化率32.6%)で0.9%です(*2・3)。

なぜ差があるのかを探るため、厚生労働省ではデータの分析を行っています。24時間往診対応を行う在宅療養支援診療所(在支診)や訪問看護などの医療資源が豊富だと、在宅死が多いのか? そんな仮説を立てたようですが、残念ながらあまり関係はなかったようです。

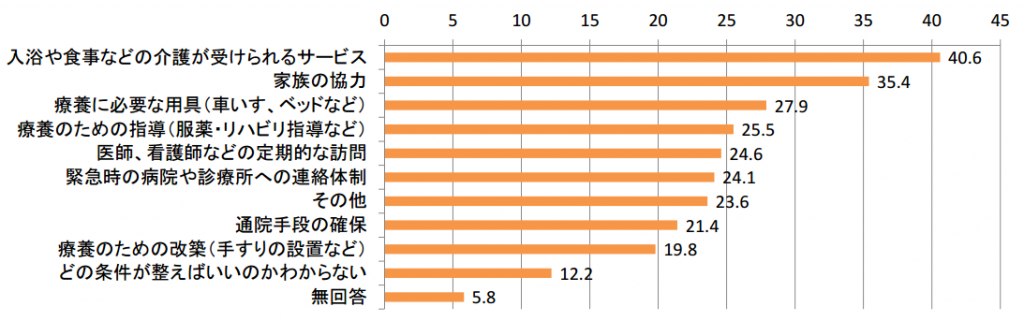

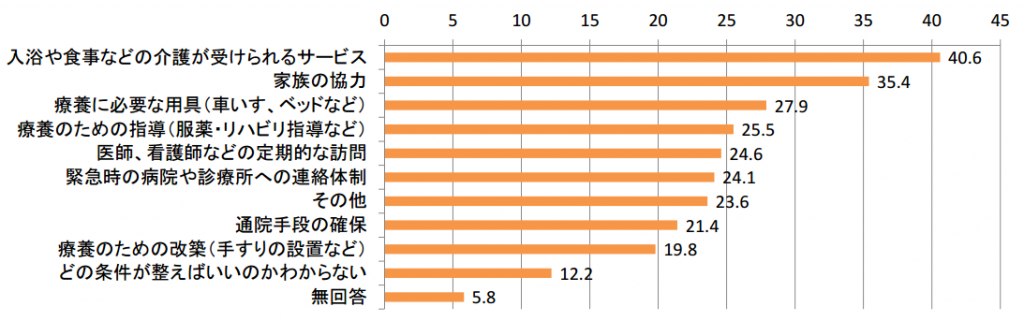

また、入院中の患者への調査では、退院できるようになったら、自宅に戻って療養しようと考えているのは約半数(*4)。「自宅で療養できない」と答えたのは、24%でした。自宅で療養できない理由は何でしょうか。何があれば自宅で療養できるかを聞いた調査では、以下のような結果となりました。

▼自宅療養を可能にする条件(複数回答)

*厚生労働省「第1回全国在宅医療会議 参考資料2」平成28年<クリックで拡大>

在宅で死を迎えることができるかどうかは、家族の存在の影響が大

在宅死がかなうかかなわないかは、上のグラフでもわかるように、在宅生活を支える介護サービスが整備されているかどうかが、最も大きく影響します。次に、影響するのが家族の存在です。これは、家族がいなかったら在宅死は難しい、ということではありません。在宅での看取りに取り組んでいる多くの介護事業者が指摘するのは、家族がいるよりもむしろ家族の思惑に左右されない一人暮らしの方が、在宅での看取りを支援しやすいということです。

介護職が「まだ在宅での生活を支えていける」「在宅での看取りも可能だ」と思っていても、家族が同じ思いでいるとは限りません。昨日まで「在宅で看取りを」と言っていた家族が、突然、「もう無理なので施設に入れることにしました」ということがよく起こるそうです。

家族は、介護職には想像しきれない、様々な思いを抱えながら介護に当たっています。衰えていく身内を日々見つめるつらさ。自分のイメージ通りの介護ができないいらだち。自分の時間を奪われる苦しさ。肉体的な疲れ。家族間のわだかまり・・・。頑張る家族ほど、ぷつりと突然、その頑張りの糸が切れてしまうことがあります。

「家族がもう無理、といったら無理なんです。それでも在宅介護を続けましょう、在宅で看取りましょうと、事業者がいうことはできません」と、ある介護職は語ります。家族には家族の考えがあり、生活があるからです。そう言いながらも、在宅介護を支えきれなかったときには、悔しさを感じると言います。

介護される本人、介護する家族が、自分の気持ち、ライフスタイル、そして、“現実”と折り合える介護の場を選ぶ。そのために、介護職は様々な選択肢を示し、正確な情報を伝えて、本人や家族の適切な選択を支援していく。日々の生活を支えるだけでなく、これも介護職の大切な役割なのだと思います。

*1 「高齢者の健康に関する意識調査」(内閣府 2012年)

*2 「自宅で臨終」に地域差3倍 在宅医療の手厚さ反映 (日本経済新聞 2016年7月6日)

*3 在宅医療の推進について 在宅医療にかかる地域別データより (高齢化率は26年1月1日現在の人口、65歳以上人口から筆者が算出)

*4 第1回全国在宅医療会議 参考資料2 (2016年7月6日)

利用者の話を聞いていると、「やっぱり自分の家が一番」という方、多いですよね。人生の最期を自宅で迎えたいと考えている人は、55%と半数を超えています(*1)。しかし、実際に自宅で亡くなったのは、全国平均でわずか12.8%。地域によっても、大きく差があることがわかりました。

利用者の話を聞いていると、「やっぱり自分の家が一番」という方、多いですよね。人生の最期を自宅で迎えたいと考えている人は、55%と半数を超えています(*1)。しかし、実際に自宅で亡くなったのは、全国平均でわずか12.8%。地域によっても、大きく差があることがわかりました。

在宅死がかなうかかなわないかは、上のグラフでもわかるように、在宅生活を支える介護サービスが整備されているかどうかが、最も大きく影響します。次に、影響するのが家族の存在です。これは、家族がいなかったら在宅死は難しい、ということではありません。在宅での看取りに取り組んでいる多くの介護事業者が指摘するのは、家族がいるよりもむしろ家族の思惑に左右されない一人暮らしの方が、在宅での看取りを支援しやすいということです。

在宅死がかなうかかなわないかは、上のグラフでもわかるように、在宅生活を支える介護サービスが整備されているかどうかが、最も大きく影響します。次に、影響するのが家族の存在です。これは、家族がいなかったら在宅死は難しい、ということではありません。在宅での看取りに取り組んでいる多くの介護事業者が指摘するのは、家族がいるよりもむしろ家族の思惑に左右されない一人暮らしの方が、在宅での看取りを支援しやすいということです。